| 成果的推广应用 |

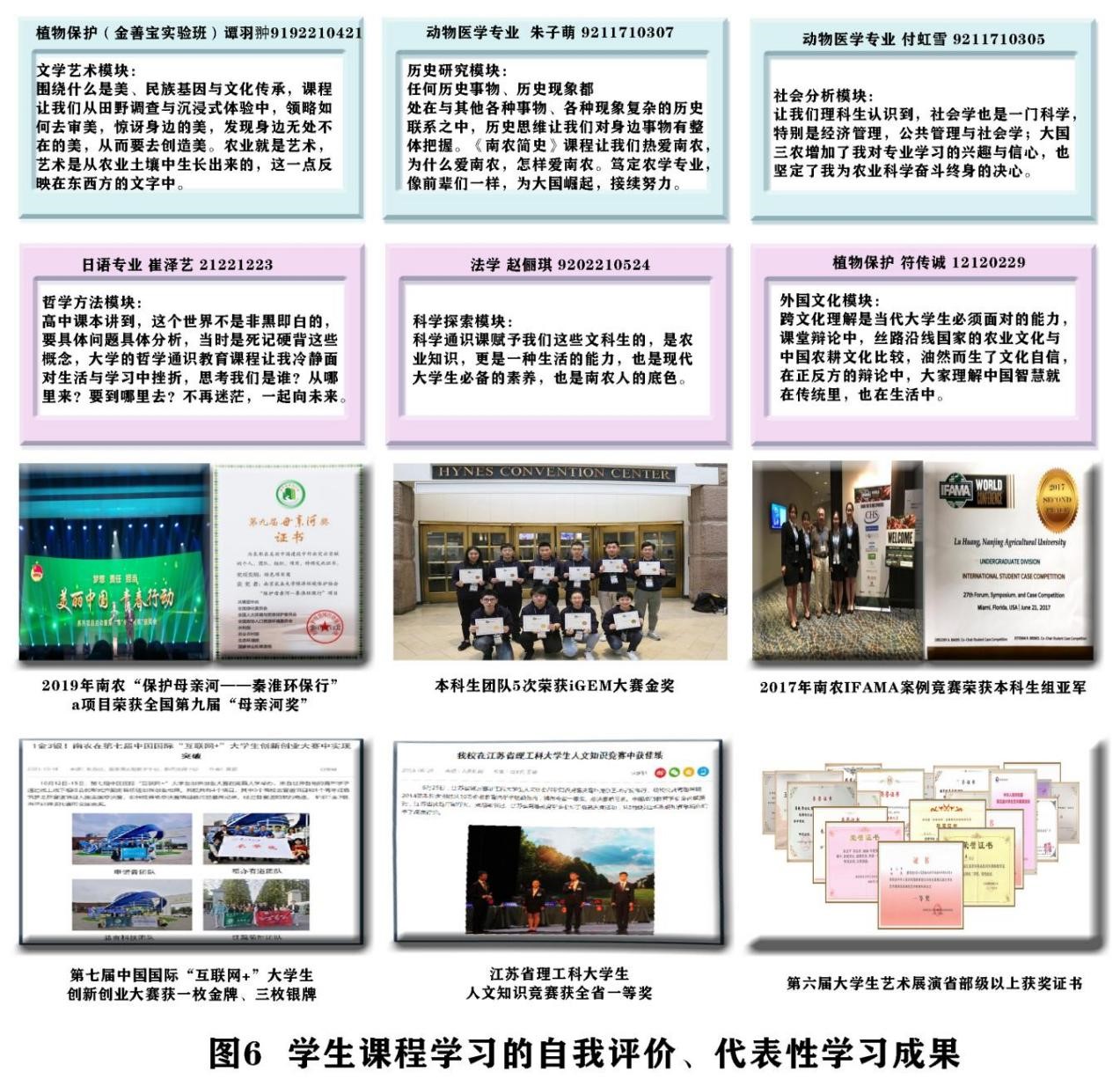

(1)新农科背景下知农爱农新型人才培养取得明显成效 核心课程建设至今,累计有101213人次学生选修了906门次课程,学生对通识核心课程的授课满意度达到95%。上课学生普遍反映收获较大,例如:“老师的讲课不失知识的传授又充满乐趣,通过提出许多值得让人深思并且有趣的问题激发学生的兴趣,让我们在课堂上充分思考并且倾听别人的看法,从而对伦理这一抽象复杂的概念有所了解...”、“在《食品科学概论》的学习过程中,我的收获颇多...其中令我印象最深的是老师介绍的有关于发酵食品方面的知识,我不仅搞清楚了酵素和一些发酵果蔬汁的区别,也感叹于我们的祖先从谷物粮食发酵中得到的智慧启发,更明白了这些食物手艺背后的文化传承”、“老师和同学之间互动密切,上课老师负责任,讲课有趣味,激发同学上课的积极性,以及对农业未来发展的自信心”。除了课堂教学,从《昆虫与人类生活》课程催生的保护中华虎凤蝶项目荣获“全国青年志愿服务示范项目创建提名奖”,从《生态文明》课程催生的“保护母亲河-秦淮环保行”项目荣获全国第九届“母亲河”奖,从《茶叶品鉴艺术》课程催生了第四届全国大学生茶艺技能大赛金奖等。知农爱农情怀培养取得初步成效,学生升学率提高10%,在农业及相关领域就业率明显上升。 学生受益的同时,通识核心课也带动教师发展,如《南农简史》教学团队由7位教授组成,通过集体备课精心打磨授课内容,让学生从历史的思维和眼光出发,看南农、看中国、看世界。《农业伦理学概论》组建了跨学科教学团队,在国内首次将食品伦理、种养殖业伦理等相关内容带进课堂,并邀请国内外知名专家给上课学生作专题讲座,提高课程质量的同时,也促进了相关学科发展和师资队伍建设。部分通识核心课程向本校留学生开放,使留学生学习感悟中国文化魅力,如《民间艺术鉴赏》陶艺实践课接受韩国庆北大学中国文化研修班学员进行紫砂体验,相关课程也在我校肯尼亚孔子学院的教学中推广应用。

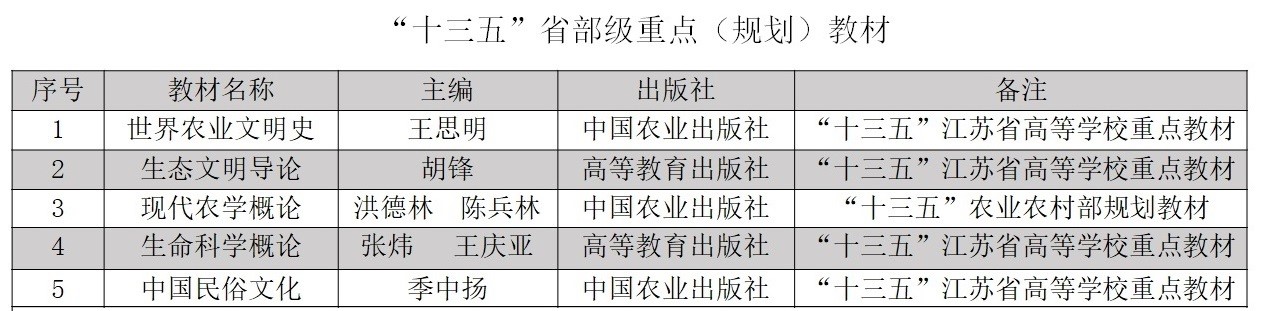

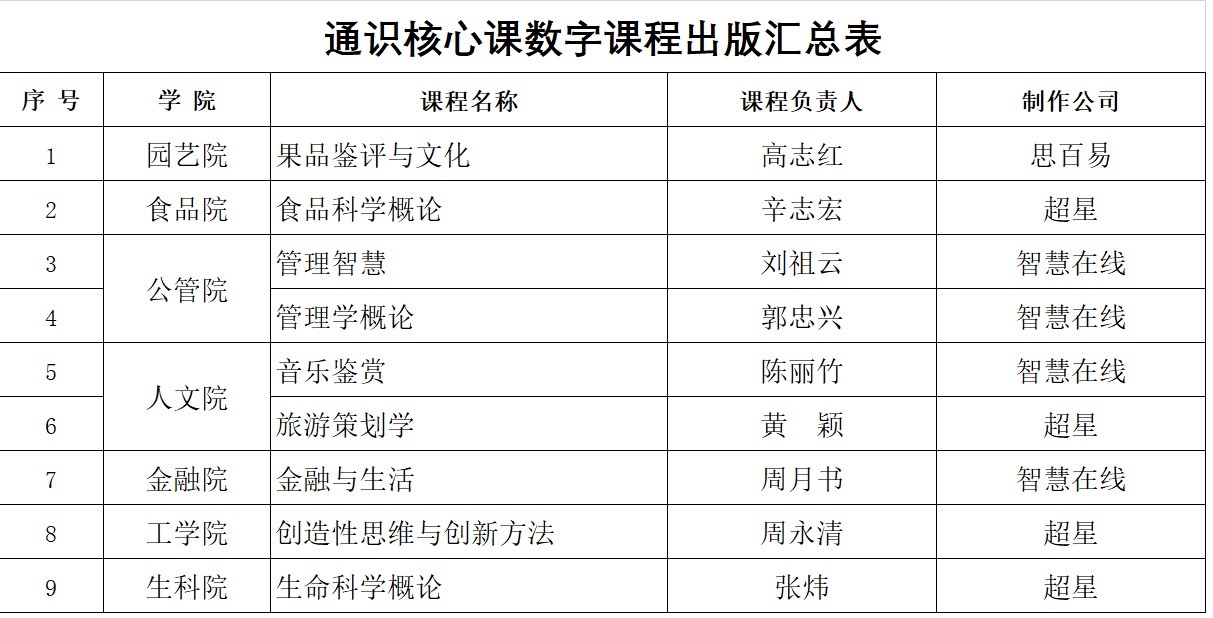

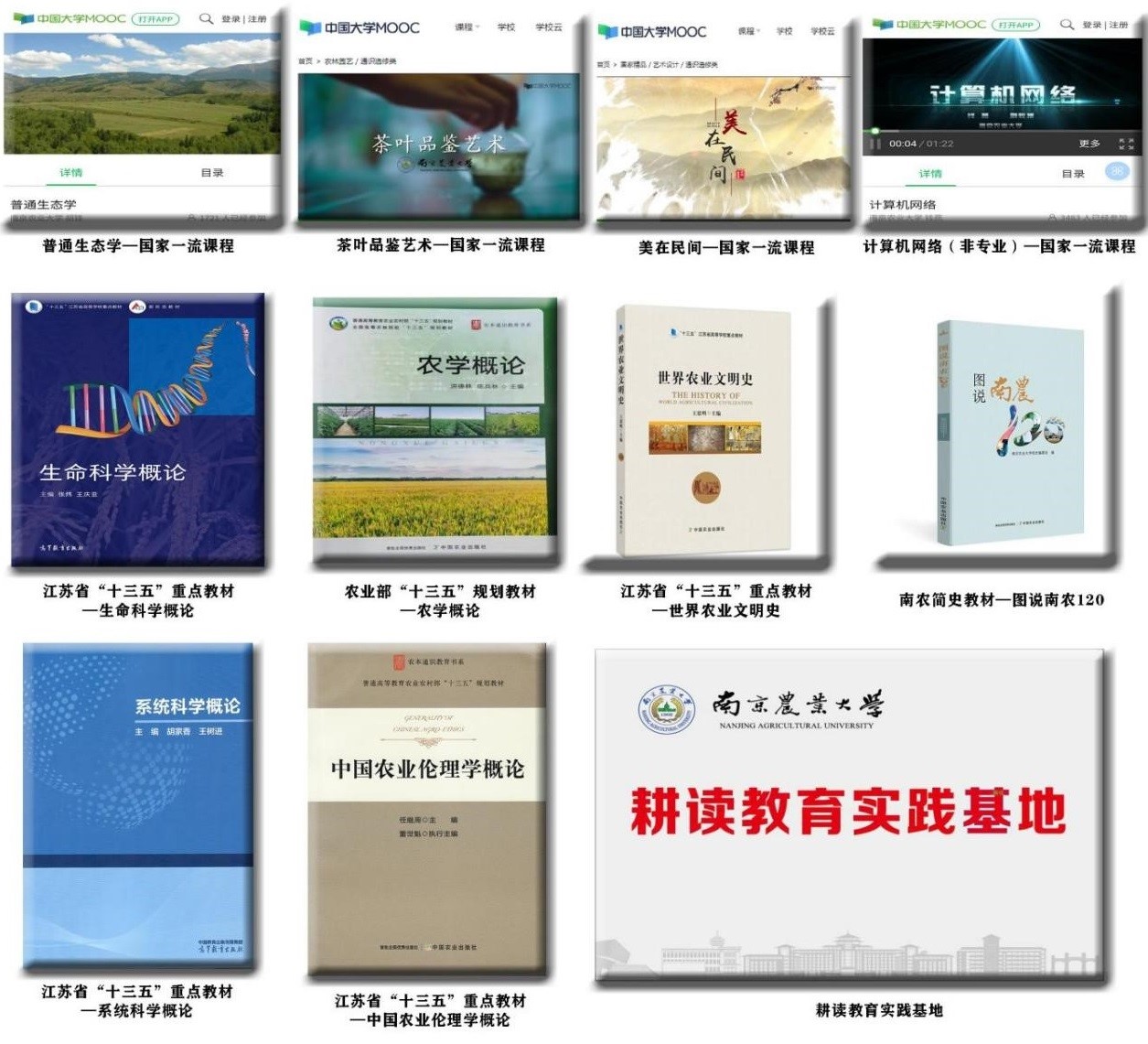

(2)农业特色通识核心课程教学资源建设取得明显成效 9门通识课获评国家精品视频公开课或国家一流课程, 5部教材获评农业农村部或江苏省“十三五”规划(重点)教材,《世界农业文明史》获2020年中华农业科教基金会优秀教材奖,9门数字课程已由高等教育出版社出版。《生命科学概论》主讲教师在“江苏好大学”顶尖学科直播课堂讲授“生命科学与人类未来”,在线观众达200万人。《民间艺术鉴赏》获超星尔雅在线127万人次流量学习,22370名学生获得慕课证书和学分。“学习强国”推荐《美在民间》和《茶叶品鉴艺术》微课,共有500多所高校的学生参与线上学习。《秾味思政·尚茶》《秾味思政·尊稻》《大学与大地》《稻作起源与文化》等通识类慕课把课开进校史馆、图书馆、博物馆,获得新华社、中国教育报、江苏卫视等媒体的全方位报道。

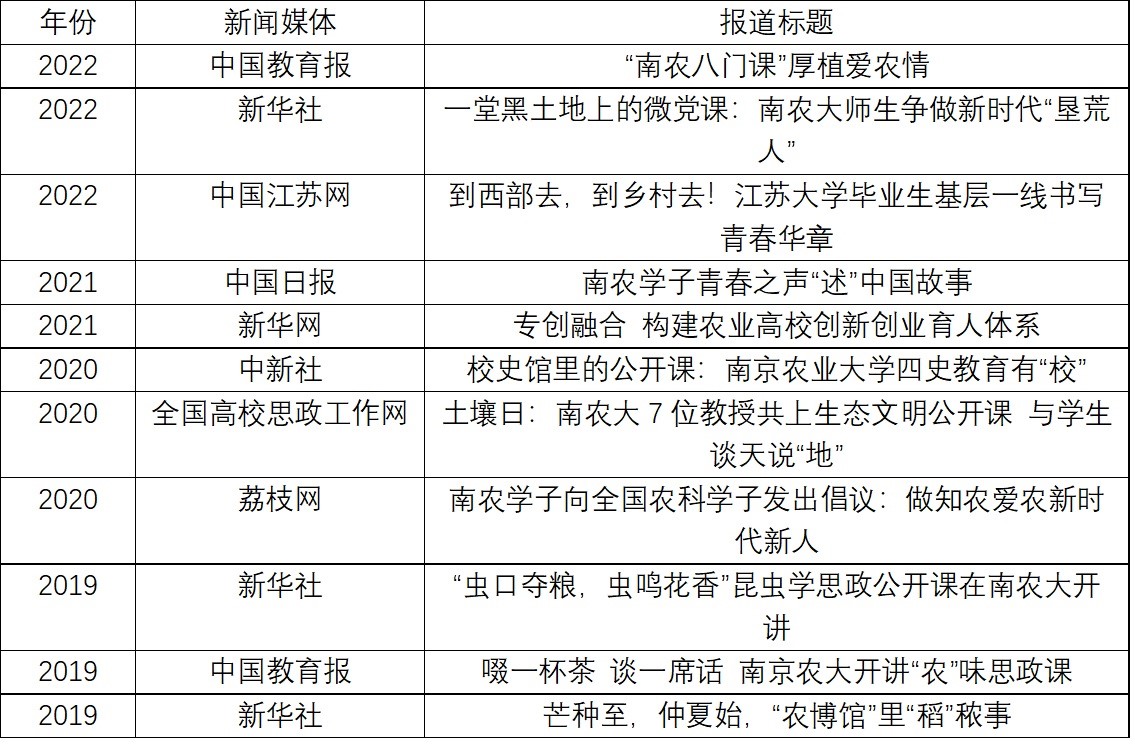

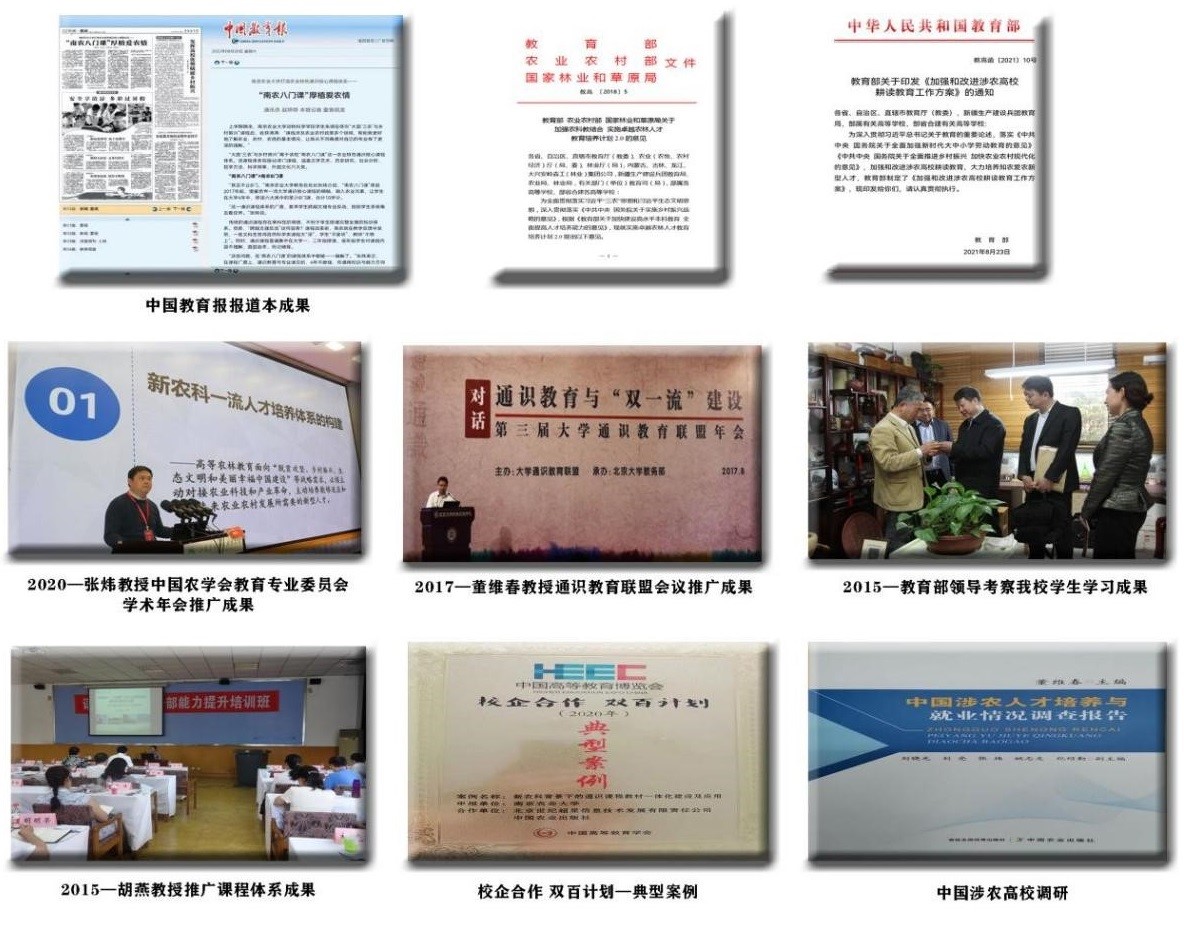

图7 农业特色通识核心课程、教材及实践建设成果 (3)农业特色通识教育理论实践成果具有示范推广价值 成果依托部省级教改项目,按照研究、实施和管理三个环节循序推进,相关理论与实践成果得到众多高校和媒体的关注。“农业特色通识教育”概念被教育部卓越农林2.0、新农科建设、耕读教育等文件采纳。出版《中国涉农人才培养与就业情况调查报告》,在《中国农业教育》《中国农史》《清华大学教育研究》等期刊发表论文30多篇。江苏省教改项目结题验收专家组认为农业特色通识教育“相关研究成果和核心观点对国家新农科建设政策研究发挥了积极作用,对我国卓越农林人才培养具有重要的现实意义和实践价值”。成果完成人受邀在大学通识教育联盟、高等农林院校课程思政联盟、中国高教博览会等全国学会类会议及中外涉农高校累计作交流报告30多次。牵头成立江苏涉农高校课程教材联盟,将农业特色通识核心课程体系推广至西北农林科技大学、南京林业大学、扬州大学、吉林农业大学、安徽科技学院等高校。建设成果获新华社等多家主流媒体报道累计100多次,中国教育报以《“南农八门课”厚植爱农情》为题,全面报道了农业特色通识教育课程体系及其在人才培养中取得的成效。 部分新闻报道

图8 农业特色通识教育推广成效 |