| 成果形成背景与基本思路 |

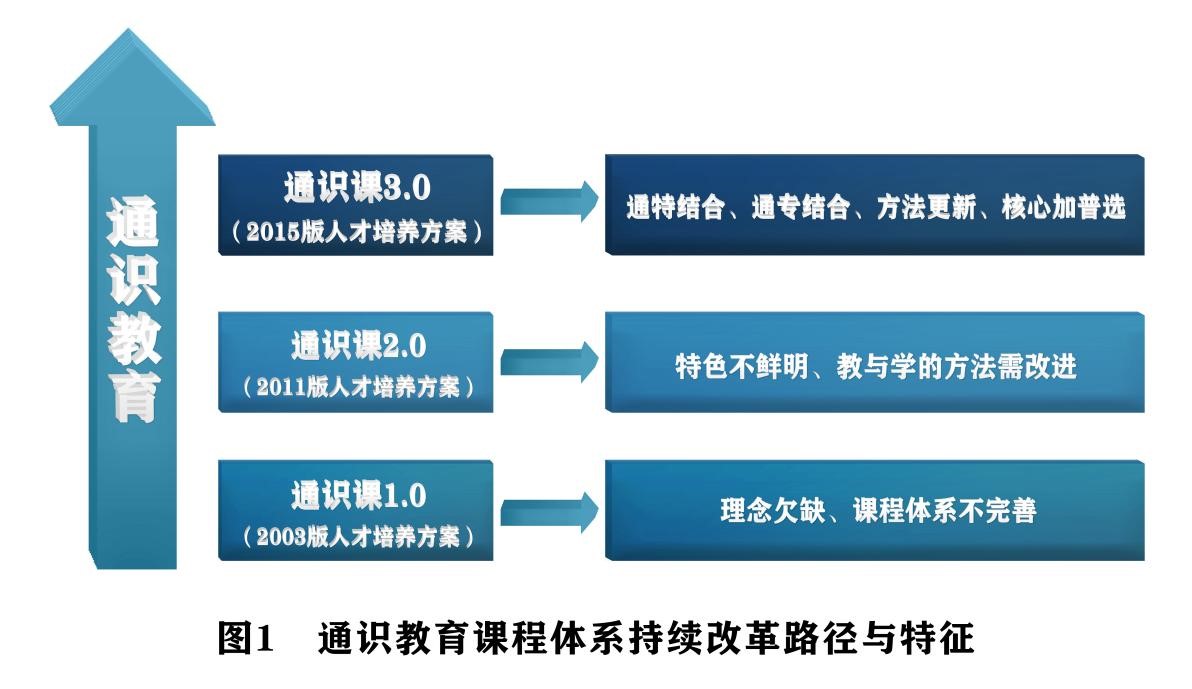

(一)背景进入新世纪以来,随着中国推进高等教育大众化、加入WTO和农业农村现代化建设,高等农林教育面临着学科专业高度分化带来的知识碎片化、学科交叉融合等问题,需要对接国际国内两个市场需求加强教育教学改革,用“通专结合”的理念培养知农爱农新型人才,使学生具备终身受用及应对未来变化的能力。2019年6月,教育部及全国50多所涉农院校发布了《安吉共识—中国新农科建设宣言》。9月,习近平总书记给全国涉农高校书记校长和专家代表亲切回信,要求涉农高校以立德树人为根本,以强农兴农为己任,培养更多知农爱农新型人才。总书记的回信精神,为涉农高校进一步明确人才培养目标、加强通识教育指明了方向。 “中国现代化离不开农业农村现代化,农业农村现代化关键在科技、在人才”。培养服务国家战略和社会需求的卓越农林人才,迫切要求加强以价值塑造、素质能力培养为核心的农业特色通识教育,帮助学生形成跨越学科专业界限的、广博的农业及相关学科知识,培养学生的逻辑分析能力、创新思维和创造性地解决现代农业发展复杂问题的能力,以及科学精神、全球视野和知农爱农情怀。 本成果借鉴国内外一流大学通识教育经验及成果,充分论证农业特色通识教育对培养知农爱农新型人才的重要意义,有效厘清通识课与公共基础课的区别,大力推进课程体系与教学资源建设。在教育部新农科研究与改革实践项目、江苏省高等教育“重中之重”教改课题等的资助下,根据高等农林院校特别是南京农业大学的特点,以前期建设的300多门文化素质选修课为基础,建设了“六类八门十学分”的农业特色通识核心课程体系。 (二)基本思路长期以来,农林高校普遍存在重专业教育、轻通识教育的单科性办学倾向。学生的文理基础、跨学科知识、思维方式、语言表达能力、社会活动能力、工作迁移性等方面都有待加强,学生对农业发展认识不足,不知农不爱农,在农业领域深造及就业的意愿不强。同时受学科规模与结构限制,通识教育方面的高水平师资相对缺乏,课程体系同质化明显,缺乏校本特色。 为此,在前期文化素质教育背景下以博雅教育为特征的通识课1.0、高等教育大众化背景下以分类培养为特征的通识课2.0基础上,我校在系统研究通识教育理论和行业高校通识教育困境基础上,针对教育理念欠缺、教学资源不足和教学方法落后等问题,对通识教育进行了系统改进,以“世界眼光、中国情怀、农业特色”理念,对接一流本科教育、卓越农林教育和新农科建设,构建了新时代背景下农业特色通识核心课程体系3.0,形成了“通特结合”的“南农方案”。

|